1994年至1997年,马来西亚股市进入腾飞阶段,各类股价一路走高,虽然期间偶有技术性调整,但整体气势如虹。当时市场上几乎看不到仙股,股市登顶时,竟无一只股票价格低于五令吉。

交投热络,新股一上市便大幅上涨,首日翻倍的情况屡见不鲜。每张1,000股的新股若幸运抽中,通常可赚取两三千令吉。其中如 Penas 和 MTD Capital 这类新股,获利竟高达近万令吉。因此,那些不愿在股市冒险的人,也争相申请新股,视之为“稳赚”的投资。

原本每年上市的新公司不过二三十家,进入九十年代后迅速增至五六十家,1997年更接近百家,创下吉隆坡证券交易所历史新高。

我们公司负责承印股票申购文件,因此我对申请与截止日期了如指掌,不需亲自前往股票行或银行索取表格,截止日只需安排传递员直接送往 MIDF 或 MIH 发行所,省时又方便。

我工作多年,有一定积蓄,却既无创业之志,也不善投资,更不敢投机。说我“心无大志”也好,我只认为生活安稳才是硬道理。虽然偶尔买些股票,但金额有限,所以将重心放在低风险的新股申购上。

升任经理后,收入增加,那几年我几乎把所有资源都投入到新股申购中。虽然每份申购的成功率不高,但我采取“撒网式”策略,广泛投递,总有收获。

每人仅可申购一份,我便借用亲友同事的身份证副本代为申请。他们自己并未参与,也乐意协助我,增加中签几率。

新股申购分为土著组与非土著组,先抽土著组,未中签者再进入非土著组抽签。由于土著组名额较多,申请人数较少,中签几率自然更高。身为大马华人,面对这种政策虽然无奈,也只好寻找对策。

我与公司里的马来同事合作,以他们的名字申购,若中签便分享利润。这正是国内常见的“阿里巴巴”模式。需强调的是,我们从未盗用身份,而是取得当事人明确同意,不为多赚一点钱而以身试法。

多份申购几乎每次都会中签,运气好时甚至中上几份。尤其是国家能源、马电讯、国油贸易等大型私营化企业,配股数量庞大,中签几率更高。

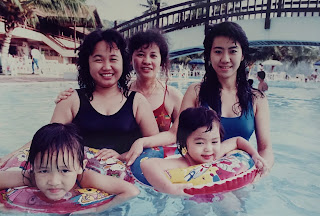

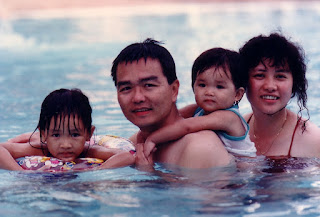

为使资金快速循环,每次申购失败退回的汇票都要立刻存入银行账户,以便赶上下一轮申购。有一段时间,我妻子几乎每天都得跑一趟银行。

每一份申购表格都需填写清楚:申请表、汇票、回邮信封、身份证副本,一丝不苟。稍有差错便失去资格。遇上低价热门新股,我一次可能要准备三四十份材料,经常忙到深夜。幸好有我那位能干的妻子一同分担,所谓“夫妻同心,其利断金”,我们携手熬过了那段繁忙但收获颇丰的日子。

白天忙公司事务,晚上忙申购新股,虽然辛苦,却能双线获利,也算“甘之如饴”。毕竟,要赶上这一波股市盛世中的新股浪潮,没有艰辛的耕耘,哪来丰盛的收获?

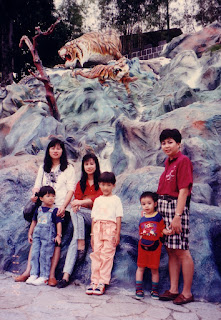

随着时间推移,当局也察觉市场上的“阿里巴巴”模式,开始加强申购审查,手续更趋繁琐。与此同时,股市逐渐转冷,新股获利不再如昔,我们也就停止申购。回想起来,当年能赚到钱,是因占尽了“天时、地利、人和”,缺一不可,如今再难复制。

如果申购到的是成长型蓝筹股,长期持有也颇有回报。虽然股价升值需时,但比起在市场上追涨杀跌稳妥得多。例如云顶、国油贸易、雀巢等股票,上市数年后股价皆翻倍,股息亦稳定。

当年,全国大约有六十家股票行,市场火热,股票合约印刷订单大增。所幸我们在生产和储存方面准备充足,接下了绝大多数订单,公司也因此赚得盆满钵满。

如今,股票日成交量已动辄破亿,但纸张时代已成过去。曾经用于股票买卖的专用电脑纸,早已被普及的A4白纸取而代之。印刷厂虽还在,却已无法从股市热潮中分得一杯羹。

没有评论:

发表评论